En 2024, plus de 660 000 enfants sont nés dans notre pays. Autant de grossesses, autant d’histoires, de corps qui changent, de vécus.

Derrière chaque naissance, il y a une femme, pleine de joie, mais parfois aussi de doutes, de questions. Vais-je bien vivre ma grossesse ? Mon bébé est-il en bonne santé ? Vers qui dois-je me tourner pour m’accompagner de la première échographie au premier cri de mon bébé ?

En France, on associe généralement le suivi de grossesse au gynécologue. Pourtant, quand elle est « physiologique », c’est-à-dire sans pathologie ni risque identifié, la sage-femme est pleinement compétente pour remplir cette mission.

Trop souvent réduite à son rôle en salle d’accouchement, elle est pourtant l’intervenante de choix d’un accompagnement à la fois médical, humain et éducatif.

Alors que peut faire une sage-femme ? Comment se déroule le suivi ? Et pourquoi choisir cette voie, parfois plus douce, souvent plus personnalisée ? C’est ce que nous verrons ci-après.

Pourquoi choisir une sage-femme pour le suivi de grossesse ?

Un professionnel médical formé à la physiologie

La sage-femme est une professionnelle médicale à part entière, une soignante diplômée d’État. Elle a suivi un cursus universitaire de cinq années après le baccalauréat.

Elle a été formée pour surveiller les grossesses « normales », détecter les complications et accompagner les femmes, du début de leur grossesse jusqu’aux premières semaines de vie de leur enfant.

Elle agit en autonomie, en accès direct, sans que la future mère ait besoin de passer par un médecin. En cas de suspicion de grossesse pathologique, elle oriente vers le professionnel compétent, souvent un gynécologue obstétricien.

Mais tant que tout se passe bien, elle peut assurer le suivi : consultations, examens (y compris l’échographie, si elle a complété sa formation initiale), prescriptions, soutien, écoute, conseils préventifs, éducation à l’autonomie de la femme enceinte et coordination des soins.

Elle collabore étroitement avec les médecins et les autres soignants.

Une relation de confiance et de proximité

Ce qui fait du suivi par la sage-femme un atout majeur, c’est aussi la relation qu’elle tisse avec la future maman. Une relation de confiance, d’écoute, de partage, où le temps médical laisse de la place à l’humain.

De plus en plus de sages-femmes libérales proposent un accompagnement global : elles assurent le suivi médical de la grossesse, sont présentes à l’accouchement (en plateau technique ou en maison de naissance), et assurent les soins postnataux.

C’est un accompagnement complet, centré sur la femme : son corps, son quotidien, ses choix. Un accompagnement qui prend en compte les dimensions physique, émotionnelle, psychique, sociale et administrative.

Démarches administratives pour bénéficier du suivi par une sage-femme

Comment déclarer sa grossesse ?

En général, quand une femme suspecte une grossesse, elle réalise un test urinaire. S’il est positif, elle contacte son médecin —ou sa sage-femme— pour la confirmer grâce au dosage de Bêta HCG sanguin.

Si le dosage de HCG est positif, la grossesse doit être déclarée à la Caisse d’Assurance Maladie (via Ameli ou par courrier) et à la CAF, dès le premier trimestre. Cette déclaration, faite à l’aide du formulaire Cerfa n°10112*06, peut être réalisée par une sage-femme lors de la première consultation prénatale.

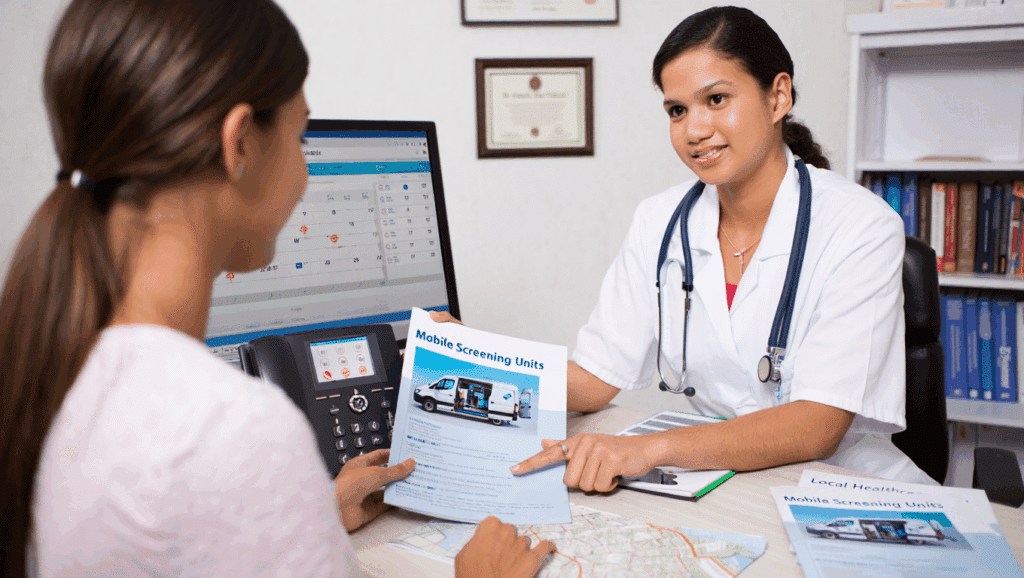

Choisir sa sage-femme : quelles options ?

Les sages-femmes exercent dans des lieux variés : hôpital, clinique, cabinet libéral, maison de naissance, centre de PMI, voire à domicile.

Le choix est donc large, et surtout libre.

Chaque femme peut d’ailleurs changer de sage-femme en cours de grossesse ou choisir d’en désigner une comme référente auprès de l’Assurance Maladie.

La femme enceinte peut même partager ses visites de suivi entre sa sage-femme et un autre médecin (traitant, gynécologue médical, obstétricien).

Prise en charge par l’Assurance Maladie

Le suivi de grossesse est pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie, à partir du 6e mois. Il comprend les consultations prénatales, les examens biologiques, les échographies, les séances de préparation à la naissance, et le suivi postnatal à domicile.

Quel est le rôle médical de la sage-femme pendant la grossesse ?

Suivi prénatal global

Chaque mois, la sage-femme reçoit la future mère pour une consultation prénatale.

Elle évalue l’état général et réalise un examen clinique complet : mesure de la tension artérielle, du poids, de la hauteur utérine, et ausculte les bruits du cœur fœtal.

Elle prescrit les analyses biologiques et les échographies recommandées.

Elle surveille également les signes de complications : hypertension artérielle, diabète gestationnel, retard de croissance fœtale…

Accompagnement éducatif et émotionnel

Au-delà du suivi médical, la sage-femme propose un accompagnement éducatif et émotionnel. Elle est là pour écouter, rassurer, informer.

Elle évoque l’hygiène de vie, l’alimentation, le sommeil, l’activité physique, mais aussi la sexualité, les choix de naissance, le vécu des modifications corporelles et psychiques, les angoisses, les attentes, les projections.

Elle s’adapte aux besoins spécifiques de chaque femme, loin des consultations chronométrées où l’on repart avec plus de questions que de réponses.

Calendrier du suivi de grossesse avec une sage-femme

Trimestre par trimestre

Dès le premier trimestre, un entretien initial permet d’évaluer les besoins et les attentes de la future mère, et de programmer le suivi.

| Premier trimestre : | Deuxième trimestre : | Troisième trimestre : |

| Entretien prénatal précoce. Bilan initial. Analyses sanguines avec sérologies. Première échographie. Prévention. Déclaration de grossesse. Inscription à la maternité. | Suivi de la croissance fœtale. Dépistages. Adaptation de l’hygiène de vie et des rythmes. | Préparation à l’accouchement. Projet de naissance. Repérage des signes d’alerte (contractions…) + conduite à tenir. |

En cas de besoin, la sage-femme peut se déplacer à domicile, notamment si la future maman est alitée, isolée, ou en situation de vulnérabilité.

Fréquence des consultations

Ensuite, sept consultations prénatales obligatoires sont réparties mensuellement à partir du 4e mois de grossesse.

Préparation à la naissance et à la parentalité

Séances collectives ou individuelles

La préparation à la naissance est une étape clé de la grossesse.

Les séances peuvent être collectives ou individuelles, selon les préférences et la situation de la future maman.

Tous les thèmes y sont abordés avec bienveillance et sans jugement : déroulement de l’accouchement, respiration, postures à adopter, gestion de la douleur, allaitement, retour à la maison…

Certaines séances sont aussi adaptées aux femmes seules, aux grossesses multiples ou ouvertes aux co-parents et aux futurs grands-parents.

Méthodes complémentaires proposées

Selon ses compétences, la sage-femme peut proposer des techniques complémentaires comme la sophrologie, l’haptonomie, l’acupuncture, l’hypnose, le yoga prénatal, le chant ou le massage.

Spécificités du suivi sage-femme vs. Suivi gynécologique/médical

Pour une grossesse dite « physiologique »

Le suivi par une sage-femme est parfaitement adapté aux grossesses sans pathologie.

Il est légalement reconnu, pris en charge par les organismes d’assurance maladie, et valorisé par les politiques de santé publique.

En cas de complication ou de pathologie

En revanche, en cas de complications (diabète gestationnel, grossesse gémellaire, retard de croissance fœtale, pré-éclampsie, menace d’accouchement prématuré, placenta prævia…), la sage-femme oriente sa patiente vers un gynécologue-obstétricien —ou un autre spécialiste—.

En général, elle continue le suivi en étroite collaboration avec l’obstétricien, à qui elle réfère régulièrement tout au long de l’accompagnement.

Collaboration interprofessionnelle

Elle travaille en lien avec d’autres professionnels tels que les généralistes, pédiatres, diététiciens, psychologues, anesthésistes… mais aussi avec les centres de périnatalité.

Elle alimente régulièrement le Dossier Médical Partagé (DMP) de la future maman pour faciliter le parcours de soins.

Suivi postnatal : la continuité après l’accouchement

La sage-femme peut assurer la surveillance du travail et l’accouchement de la femme, en toute autonomie, si la grossesse est physiologique.

Dans ce cas, elle réalise le premier examen du bébé, puis accompagne la jeune maman dans les suites de couches. Elle assure la continuité des soins, guide la maman (allaitement, lien mère-enfant) et vérifie qu’elle récupère bien.

| Les sages-femmes qui ont assisté à l’accouchement peuvent établir la déclaration de naissance, si le co-parent n’a pas effectué cette démarche dans les 5 jours suivant la naissance. |

Visites à domicile après la naissance

Dans les 10 jours suivant l’accouchement, la sage-femme peut se déplacer au domicile. Elle répond aux questions, soutient les débuts de l’allaitement, donne des conseils pratiques, contrôle la cicatrisation, et surveille la santé de la mère et du nouveau-né.

Elle réalise l’examen gynécologique et, s’il va bien, l’examen médical du nourrisson, jusqu’à ses 28 jours.

Enfin, elle administre les vaccins selon les recommandations en vigueur.

Détection et orientation

La consultation prénatale est obligatoire. Elle doit avoir lieu dans les 8 semaines suivant l’accouchement.

C’est un temps précieux pour faire le point sur la santé physique et mentale de la mère, prescrire une contraception, parler du retour de couches, du sommeil, de la sexualité, et organiser, si besoin, une rééducation périnéale.

C’est aussi un moment pour parler de la fatigue, du baby blues et, si nécessaire, orienter vers d’autres professionnels (PMI, psychologue, psychomotricien…).

Quand consulter un autre professionnel ?

Le médecin de famille peut lui aussi suivre la femme enceinte tout au long de la grossesse, et traiter les « petits maux » du quotidien comme les nausées ou les rhumes. Mais, il ne réalise ni les échographies de contrôle ni n’accouche.

Quant aux gynécologues, il faudra distinguer le gynécologue médical du gynécologue obstétricien. Le premier peut suivre la grossesse jusqu’au 6e mois. Le second prend le relais à partir du 7e mois de grossesse. En revanche, il intervient d’emblée en cas de grossesse compliquée.

Situations nécessitant un suivi médical spécialisé

Certaines situations à risque nécessitent un suivi spécialisé dès le début de grossesse :

- Pathologies antérieures : diabète, hypertension artérielle, maladies auto-immunes…

- Suspicion de pathologie fœtale.

- Grossesse multiple.

Rôle de la sage-femme dans l’orientation

En cas d’anomalie ou de doute, la sage-femme doit rapidement orienter la femme enceinte vers un spécialiste, car elle ne se substitue pas au médecin, mais complète son intervention en cas de complication.

Elle intervient alors sur prescription, applique les recommandations du spécialiste, et s’inscrit ainsi dans un parcours de soins coordonné et sécurisé.

Le suivi sage-femme, un choix valorisé dans les politiques de santé publique

Reconnaissance croissante du rôle des sage-femmes

Le suivi par une sage-femme ne doit pas être une alternative, mais un recours sérieux, d’ailleurs encouragé par les autorités de santé.

Il répond aux enjeux actuels : accès aux soins dans les zones sous-dotées, réduction des actes médicaux inutiles, amélioration des taux d’allaitement et de satisfaction maternelle.

Encouragement à un accompagnement personnalisé

Les sages-femmes proposent des suivis de grossesses personnalisés et des accompagnements centrés sur les besoins réels, et pas seulement médicaux. En l’absence de risque, elles peuvent donc parfaitement se substituer aux gynécologues médicaux, dont l’accès est difficile dans certaines zones du territoire.

Pour conclure…

Choisir une sage-femme pour le suivi de grossesse, c’est opter pour un accompagnement global, humain, rigoureux, sécurisé, respectueux et intégralement pris en charge par l’assurance maladie.

C’est choisir la proximité, la continuité des soins et du lien avant, pendant et après la naissance de l’enfant.

C’est aussi avoir une interlocutrice unique, capable d’assurer le suivi, d’orienter si besoin, et d’être présente dans les moments clés.

Alors, pour que vos patientes enceintes profitent pleinement de leur grossesse, pensez aux sages-femmes. Un choix sûr, humain et pleinement reconnu.

Et, si vous avez trouvé cet article utile, partagez-le autour de vous.

Source :