Octobre rose vient de débuter. C’est donc le moment idéal pour reparler du cancer du sein, qui peut toucher jusqu’à une femme sur huit.

C’est aussi le moment d’évoquer les inégalités sociales : elles traversent tous les aspects de l’existence, mais lorsqu’elles frappent au corps, par la maladie, et particulièrement avec le cancer, leurs conséquences sont dévastatrices.

Ces inégalités pèsent généralement tout au long du continuum de soins, de la prévention au dépistage, en passant par le diagnostic, le traitement, mais aussi et surtout la survie et la vie après le cancer.

Repérer les femmes à risque est donc primordial. Et c’est là, que vous intervenez. Parce qu’en tant que sages-femmes, vous êtes aux premières loges pour les informer, les orienter, et améliorer leur qualité de vie.

Alors comment repérer ces femmes vulnérables ? C’est ce que nous verrons aujourd’hui.

| Le rôle pivot des sages-femmes : Il se résume essentiellement en : – Un repérage des non-participantes. – Une orientation vers le dépistage organisé ou vers une consultation d’oncogénétique. – Une communication loyale sur les bénéfices/risques. – Une médiation culturelle et linguistique. |

Quelques chiffres clés

Le cancer du sein en quelques chiffres.

On estime :

- Son incidence à ~59 000 nouveaux cas par an.

- Sa survie nette à 5 ans à 88 %. Plus le diagnostic est précoce, meilleures sont les chances de survie, bien que l’écart se creuse en fonction du statut socio-économique.

- Le taux de participation au dépistage organisé se situe autour de 45 %, avec là encore des écarts substantiels à deux chiffres selon les populations et les territoires concernés.

- Dernier chiffre clé : le programme organisé comprend systématiquement une double lecture qui permet la détection d’~6 % de cancers supplémentaires.

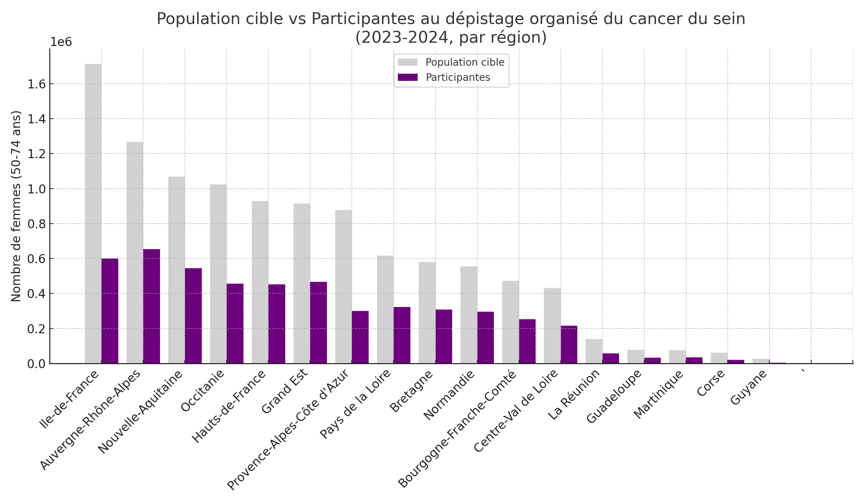

Tableau de la participation au dépistage 2023-2024

| Régions : | Taux de participation standardisé en % (Insee) : |

| Bourgogne Franche-Comté | 53,7 % |

| Bretagne | 53,5 % |

| Normandie | 53,3 % |

| Pays de la Loire | 52,4 % |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 51,7 % |

| Grand Est | 51,1 % |

| Nouvelle Aquitaine | 50,9 % |

| Centre Val de Loire | 50 % |

| Hauts de France | 49,1 % |

| Occitanie | 44,4 % |

| Martinique | 44,3 % |

| La Réunion | 41,7 % |

| Guadeloupe | 40,5 % |

| Ile de France | 34,9 % |

| PACA | 33,9 % |

| Corse | 32,5 % |

| Guyane | 16,6 % |

| France entière | 46,3 % |

Inégalités dans le dépistage du cancer du sein

Freins socio-économiques

Les principaux freins socio-économiques sont la méconnaissance du programme de dépistage, les difficultés d’accès aux centres de radiologie —notamment en zones rurales, et l’absence de médecin traitant ou de suivi gynécologique régulier.

| Focus sur l’étude Canto L’étude CANTO, menée auprès de près de 6 000 femmes traitées pour un cancer du sein précoce, démontre que l’égalité d’accès aux soins ne suffit pas à gommer les inégalités sociales. Toutes ont reçu une prise en charge médicale similaire, mais les résultats sont sans appel : le statut socio-économique influence durablement la qualité de vie. Dès l’annonce du diagnostic, des écarts apparaissent, puis s’accentuent au cours des traitements lourds (chirurgie, chimiothérapie, hormonothérapie). Deux ans plus tard, ils restent élevés, touchant particulièrement l’état général, la fatigue, l’état psychologique, la santé sexuelle et la gestion des effets secondaires. Ainsi, une femme ayant du temps, des ressources et un réseau pourra mieux gérer les contraintes du traitement qu’une mère isolée en situation précaire. L’étude rappelle donc que l’égalité d’accès aux soins ne suffit pas, et qu’il faut aussi intégrer les déterminants sociaux dans l’accompagnement, afin de réduire ces fractures invisibles qui minent la santé et la survie des patientes fragiles. |

Barrières culturelles ou linguistiques

D’autres freins existent et ralentissent l’accès au dépistage. Il s’agit surtout des tabous autour du corps et du cancer, de la méfiance envers les institutions de santé, et des difficultés de lecture ou d’alphabétisation. Ces barrières nécessitent des approches spécifiques de médiation culturelle et linguistique.

Impact de la précarité

La précarité redéfinit les priorités : dans un quotidien déjà difficile où tout est un combat, se soigner semble souvent moins important que de trouver un emploi ou un logement décent.

La priorisation des besoins essentiels est très différente quand on doit déjà faire face à l’adversité. La charge mentale est si élevée que de planifier un dépistage peut sembler hors de portée, et être la charge de trop. Peu pensent à demander de l’aide ou ne savent pas par où ou par quoi commencer.

Heureusement, vous êtes là, et vous disposez de tout un arsenal permettant d’accompagner et soutenir ces femmes, pour qu’affronter le cancer ne transforme pas un double combat en double peine.

Exemples d’interventions faciles à intégrer au quotidien :

| Freins rencontrés : | Actions des sages-femmes : | Ressources et outils : |

| Peur et anxiété | Écoute empathique et active. Validation des émotions. | Préparer 2 à 3 phrases rassurantes. Témoignages de patientes. |

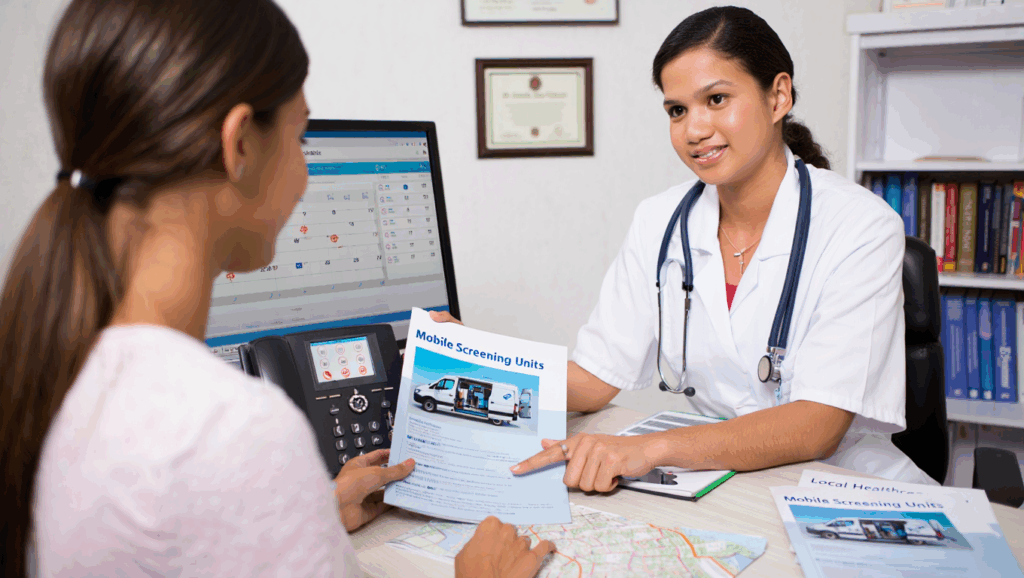

| Manque de temps et contraintes logistiques | Aide à la prise de rendez-vous, si possible en direct, lors de la consultation. Proposition de créneaux flexibles. Orienter vers des structures locales adaptées. | Liste d’unités mobiles et des centres à proximité. |

| Littératie et barrière de la langue | Simplifier le discours. Utiliser des supports visuels. Solliciter des médiateurs et des traducteurs. | Brochures multilingues. Médiation en santé et interprétariat (pour les personnes peu francophones ou en insécurité sociale). Référentiels HAS disponibles pour cadrer la pratique (droits, consentement, confidentialité). |

| Méfiance vis à vis du système de soins | Information loyale. Transparence. Bénéfices/risques. Insister sur la double lecture. | Infographie explicative. Vidéos pédagogiques. Ressources CRCDC (centres régionaux de coordination du dépistage des cancers). |

| Difficultés financières | Repérage précoce (questions ciblées). Orientation vers l’assistante sociale ou les dispositifs d’aide locaux. Informer de la « gratuité » du dépistage. | Diriger vers les fonds sociaux, les associations locales, les PASS (permanences d’accès aux soins de santé). Prise en charge du dépistage organisé à 100 % par l’assurance maladie. |

| Isolement social et absence de relais | Dépistage des vulnérabilités Orientation vers les réseaux associatifs et les soins de support. | Associations locales (ligue contre le cancer), groupes de parole, plateformes d’accompagnement. |

Inégalités au diagnostic et au traitement

Retards de diagnostic

Ne pas participer aux dépistages entraîne un retard de diagnostic, avec pour conséquence majeure, la découverte d’un cancer souvent à un stade avancé.

C’est la même chose pour les consultations : plus tard elles ont lieu, plus le diagnostic et la prise en charge sont retardés. Il est important de communiquer régulièrement sur l’autopalpation, les symptômes, et l’importance du dépistage.

| Rappel des recommandations : Dans le cadre du programme organisé, le dépistage est ouvert aux femmes âgées de 50 à 74 ans, tous les 2 ans. Il comprend une mammographie et une double lecture systématique. Le dépistage n’est pas recommandé avant l’âge de 50 ans en dehors de risques particuliers définis, ni après 74 ans, hors suivi personnalisé. |

Parcours de soins plus complexe

Face à la précarité, le parcours de soins se complexifie. L’orientation dans le système de santé se fait moins bien, l’accès aux soins de support est plus limité, les risques d’interruptions ou de retards non médicaux dans le traitement, sont bien plus fréquents.

Conséquences sur la survie et qualité de vie

L’impact socio-économique pèse lourd sur la qualité de vie et la survie. Le pronostic des patientes issues des milieux défavorisés est globalement plus défavorable.

La fatigue, le suivi des traitements, les effets secondaires, et l’absence de soutien psycho-social aggravent encore l’impact du cancer sur leur vie quotidienne.

| Points à vérifier en consultation : – Votre patiente reçoit-elle les invitations au dépistage ? – A-t-elle déjà réalisé une mammographie ? Quand ? Quel est son historique de dépistage ? Est-il documenté dans le dossier ? – A-t-elle besoin d’une orientation rapide vers le CRCDC ou une unité mobile ? – Rencontre-t-elle des difficultés financières, de garde d’enfants, de logement, de transport ? – Est-elle isolée ? – Y-a-t-il des comorbidités ? – Des facteurs de risque comme le tabac ? – Existe-t-il des barrières à la compréhension (langue, littératie) ? – Y-a-t-il des peurs ou des blocages exprimés ? |

Leviers pour réduire les inégalités

Adapter les campagnes de sensibilisation

Pour réduire les écarts et offrir les mêmes chances aux femmes issues des milieux précaires, il est impératif d’adapter les campagnes d’information et de sensibilisation, mais aussi la communication et les supports.

Traductions, supports visuels clairs, médiateurs interculturels, ciblage prioritaire des quartiers sensibles et des zones rurales peuvent réellement faire la différence et améliorer les perspectives de survie de ces femmes déjà en proie aux difficultés quotidiennes.

Renforcer l’accès au dépistage

Pour renforcer l’accès au dépistage, des unités mobiles comme les Mammobiles sillonnent déjà le territoire. Développer ce type d’initiatives, proposer des créneaux en soirées et les week-ends, ou renforcer les partenariats avec les PMI et les centres de proximité pour aller vers les femmes les plus éloignées, sont d’autres solutions à explorer et élargir.

Former les professionnels de santé

Enfin, un dernier levier, aussi important que les précédents, consiste à former les professionnels de santé au repérage des vulnérabilités sociales, et à accompagner les femmes grâce à une approche bienveillante et interculturelle.

Cela inclut l’utilisation de mini-questionnaires de fragilité et l’orientation proactive vers les soins de support (psycho-oncologie, kinésithérapeute, activités physiques, nutrition, prise en charge de la douleur, socio-esthétique, assistance sociale), chez les patientes vulnérables (isolement, précarité, comorbidités).

| Mini arbre décisionnel : – 50-74 ans risque moyen → dépistage organisé, mammographie tous les 2 ans, double lecture. – < 50 ans sans facteur de risque → examen clinique + prévention. – Haut risque : BRCA (BReast CAncer genes), radiothérapie thoracique, antécédents familiaux lourds → imagerie renforcée (IRM + mammographie) + orientation vers une consultation d’oncogénétique. – Symptômes présents (boule, écoulement, rétractation, anomalies cutanées) → parcours diagnostique prioritaire (imagerie, biopsie). |

Initiatives inspirantes

Enfin, vous devez communiquer sur toutes les initiatives inspirantes comme les dispositifs “Mammobile” ou les campagnes Octobre Rose ciblées.

Présentez les programmes associatifs de relais communautaires.

Renseignez-vous sur les interventions locales déjà en place, et servez-vous des cartographies des zones à faible couverture pour cibler vos actions.

Chaque petit pas fait vers ces femmes est une chance de gravir les marches vers la guérison ou, au minimum, vers plus d’équité dans la qualité de vie.

Enfin, utilisez les outils d’évaluation validés pour repérer et lutter contre les inégalités socio-économiques :

- Outil G8 pour les personnes âgées.

- Mini-questionnaire à intégrer dans l’anamnèse : 5 questions « flash » concernant les ressources financières, le transport, la garde des enfants, l’isolement et la barrière de langue = 1 « oui » doit déclencher un accompagnement actif pour réduire les inégalités et les séquelles (Stratégie décennale cancers).

Pour conclure…

L’inégalité sociale face au cancer du sein n’est pas une fatalité, mais un défi collectif où chaque soignant à sa place.

Les sages-femmes, par leur rôle de proximité et leur capacité d’écoute, sont en première ligne pour repérer les vulnérabilités et réduire ces écarts. Chaque action – un mot rassurant, un rendez-vous facilité, une médiation culturelle, une orientation rapide, un suivi personnalisé – peut contribuer à transformer le parcours d’une femme et lui redonner les mêmes chances de survie et de qualité de vie qu’aux autres.

L’inégalité sociale face au cancer du sein est évitable. Le dépistage est un droit, pas un privilège, et votre rôle est d’en ouvrir la porte à toutes les femmes, sans distinction.

Enfin, si cet article vous a plu, partagez-le autour de vous.

Source :

Inserm : Cancer du sein et inégalités sociales

Gustave Roussy : Après un cancer du sein, les inégalités sociales se creusent

Depistagecancers.fr : Outils de dépistage